La polvere nera, con la sua comodità d’uso, aveva fatto sorgere l’idea di armi manesche, che si potessero portare con facilità dove serviva. Le prime di cui si abbia una memoria iconografica erano costituite da una corta canna attaccata a un bastone: la canna portava un rampino che veniva agganciato a una feritoia, a un merlo o, in campagna, a una pianta, e serviva per scaricare il rinculo. All’aperto e in caso di necessità il lungo bastone poteva essere piantato in terra.

Erano armi senza serventi, che dovevano essere sparate dalla stessa persona che le portava. Si accendevano con una miccia. Questa era una corda nitrata che bruciava lentamente. Si portava tra l’anulare e il mignolo e tra l’indice e il medio, con entrambe le estremità accese. Il fuoco doveva essere conservato, perché la sua accensione era laboriosa. Quanto all’accensione della carica di polvere, un’estremità della miccia veniva portata a contatto con il focone. Era impossibile sparare mirando, ma tanto si tirava nel mucchio e andava bene così. Tuttavia prendere la mira non era cosa da disprezzarsi, e per farlo si doveva unire il fuoco all’arma.

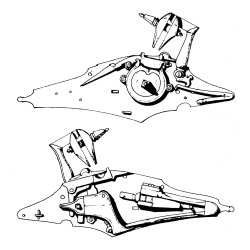

La soluzione trovata fu il sistema a miccia. A lato dell’arma si fissò un serpe, precursore del moderno cane, che stringeva tra due ganasce una miccia accesa; all’esterno del focone fu saldato uno scodellino che conteneva il polverino per l’accensione. Una leva consentiva di abbassare il serpe e portare la miccia accesa a contatto con lo scodellino.

Il sistema fu ben presto migliorato quando si caricò il serpe con una molla, che veniva sganciata da uno scatto a forma di bottone, posto lateralmente all’arma. Il “serpe da botta” consentiva di far fuoco con ragionevole rapidità e funzionava al punto di diventare il più longevo sistema di accensione: i Giapponesi lo usarono fino alla metà del XIX secolo.

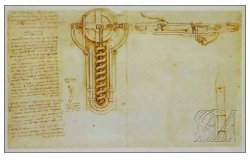

La vera rivoluzione ci fu quando qualcuno pensò che generare il fuoco al momento dello sparo era meglio che generarlo in precedenza e trasportarselo. Detto così sembra banale, ma non lo era. Il primo che ci pensò era un ragazzo sveglio. Veniva da un paesino della Toscana, Vinci, e si chiamava Leonardo. Nel foglio 56 del Codice Atlantico sono disegnati schematicamente due tipi di apparecchi a sfregamento per l’accensione di armi da fuoco portatili; le note dell’autore ne spiegano il funzionamento. Il meccanismo consente di ottenere al momento voluto le scintille mediante lo sfregamento di una pirite, o di un frammento di selce, contro il bordo di una ruota metallica messa in rapido movimento da una molla. Un grilletto comanda l’inizio della rotazione; un tratto di circonferenza della ruota costituisce il fondo dello scodellino portainnesco. Una novità assoluta è l’impiego, in uno dei due dispositivi, di una molla spirale agente per compressione: soluzione che ancor oggi è in uso nelle armi portatili.

Fu invenzione di Leonardo? L’invenzione fu attribuita a un tedesco vissuto nei primi anni del Cinquecento, Kiefuss, o fatta risalire a un anonimo di Norimberga degli inizi dello stesso secolo. Ma la datazione del foglio 56 al 1492 fa piazza pulita di queste ipotesi. Resta da dimostrare sia che l’invenzione sia da attribuirsi a Leonardo e non sia copia di un congegno già esistente e non pervenutoci, sia che l’invenzione riguardi un sistema di accensione per armi manesche.

La prima dimostrazione è semplice, ancorché non razionale in assoluto. Parte infatti dal presupposto fideistico che Leonardo sapesse disegnare. Diamolo per scontato, eventualmente riguardandoci la Cecilia Gallerani con l’ermellino, che vale un viaggio a Cracovia.

Se ci fosse stato un sistema a ruota che un disegnatore potesse copiare, esso sarebbe stato funzionante, unica giustificazione all’esistenza di una cosa tanto complessa. Ebbene, tra le peculiarità della ruota leonardesca, oltre al principio fondamentale dell’invenzione, le due più significative sono la mancanza di copriscodellino e il fatto che il meccanismo, così come è disegnato, non funziona. E questo dimostra che il disegno è nato dalla necessità di fissare sulla carta un’idea in formazione, e non è quindi la copia di un’invenzione precedente o altrui.

Se così fosse stato, realizzare il disegno leonardesco avrebbe portato a un congegno funzionante. Si tratta, ancora, di correlare la ruota alle armi manesche. Non è scontato a priori, visto che l’Enciclopedia Treccani, che riporta i disegni leonardeschi del Codice Atlantico, li classifica come “apparecchi automatici (sic) per l’accensione dei cannoni”. Anche in questo caso, la logica aiuta, visto che l’adozione di un acciarino su un pezzo d’artiglieria avrebbe generato solo svantaggi. La robustezza del sistema è insufficiente: il violento rinculo del cannone avrebbe richiesto apparecchi di accensione molto più robusti. Si dovrebbe trovare traccia, sulle artiglierie d’epoca, di qualche sistema per il fissaggio dell’acciarino. La polvere da cannone è di grana più grossa e accensione meno vivace di quella per arcobuso, per cui la ruota sarebbe stata meno sicura rispetto alla miccia. Infine, il grilletto applicato da Leonardo al suo meccanismo non funziona per trazione, come quelli attuali, ma per pressione diretta.

Ora, se un conto è tirare, da rispettosa distanza, una cordicella legata a un grilletto, ben altra cosa è premere direttamente il bottone di un apparecchio solidamente fissato al pezzo, cosa che avrebbe messo a repentaglio la vita del cannoniere. Sarà lecito presumere che il cannoniere potesse non essere d’accordo? Se teniamo in conto queste considerazioni, ne consegue che l’apparecchio di Leonardo è una piastra per arcobuso.

Resta comunque un enigma. Come giunse all’estero il nuovo ritrovato? Ogni nuova invenzione suscettibile di impieghi militari si teneva segreta, per conservare il vantaggio. Nel nostro caso, invece, le prime notizie sembrano essere uscite da Milano già prima della caduta degli Sforza del 1499. È verosimile che il meccanismo, come altri disegni leonardeschi di armi, sia stato mostrato a Gentile dei Borri, armaiolo del duca Ludovico, ma non da lui uscirono rivelazioni. Che si diffusero, più verosimilmente, attraverso i rapporti del Moro con l’imperatore Massimiliano, appassionato di caccia e interessato a un miglioramento delle armi. Sappiamo da relazioni d’epoca della passione per la caccia dell’Imperatore, e probabilmente da esse nasce la leggenda del cosiddetto arcobuso di Norimberga del 1517. Il segreto dunque sarebbe durato ben poco, dal 1492 al 1494.

Benché le prime piastre a ruota di sicura datazione sembrino essere le due di fabbricazione tedesca e risalenti al 1530 conservate all’Armeria Reale di Madrid, che apparecchi di accensione fossero già diffusi nei primi decenni del XVI secolo è dimostrato dall’attenzione che a essi furono dedicate per proibirli a chiunque. Un editto dell’Imperatore Massimiliano vieterà le armi “che si accendono da sole” già nel 1518. Poco dopo, il 14 febbraio 1522 un bando della città di Ferrara intima : “ ...che niuno cossì terriero come forastiero possi portar… scoppetti da fuogo, che cerca el portare quelli da preda o da fuogo morto se reporta a quanto per altre Cride sua Excellentia ha statuito.” Eccetera. Quindi non solo le armi a ruota, ma anche quelle da preda, cioè a pietra, a quell’epoca erano già state proibite. La ruota era ancora ben diffusa alla fine del Cinquecento, se l’editto vicereale del Regno di Napoli del 31 marzo 1596 proibisce la detenzione di “Archibusetti, o Sciopette picciole e focile... né manco canne né focile et chiavi di detti Archibusetti” Il che dimostra due cose: che si trattava di piastre a ruota e che l’arte di infliggere divieti assortiti al contribuente viene da lontano.

Come possiamo datare una piastra a ruota? Come si fa a distinguere una piastra arcaica da una più moderna? Compito arduo perché in materia siamo tutti ignoranti, quantunque molti lo siano meno di chi scrive. I punzoni d’armaiolo aiutano, ma occorre che ci siano. In mancanza di date e marchi non resta che procedere all’esame diretto del pezzo. Un sicuro indice di costruzione arcaica è il surdimensionamento delle molle. Quelle dei disegni leonardeschi non sono abbastanza forti da produrre l’attrito necessario alla produzione di scintille e per giungere al dimensionamento corretto occorse parecchio tempo. Nel corso del quale, ovviamente, si privilegiò la sicurezza di funzionamento. Molle troppo grandi sono quindi molle arcaiche, montate su batterie magari anche anteriori al 1530, ancorché non databili con esattezza. I primi disegni non riportano alcun tipo di copriscodellino.

Era un problema, perché la polvere poteva bagnarsi, o volar via nelle giornate ventose; in inverno uno starnuto diretto nel posto giusto bastava a rendere inefficiente l’arma. Un problema già risolto alla metà del secolo, la cui soluzione ci è d’aiuto nella datazione.

Bisogna infine esaminare la costruzione della piastra. Anche con la tecnologia odierna miniaturizzare un dispositivo meccanico non è sempre facile, benché ci si giovi di una migliorata conoscenza della metallurgia, dei materiali, della fisica.

Ben difficile era miniaturizzare nel XVI secolo, quando l’acciaio si otteneva martellando alla forgia la spugna di ferro ed il contenuto di carbonio era affidato per metà all’abilità dell’artigiano e per l’altra metà al santo patrono dei fabbri ferrai. Anzi, dei costruttori di serrature, perché a loro si commissionava la costruzione delle batterie. Un’idea della complicazione tecnologica si può dare ricorrendo a descrizioni d’epoca. Il Gaibi, siano sempre lodate le sue ricerche, scoprì ‒ e pubblicò tra il 1962 e il 1964 ‒ un manoscritto del 1642: L’arte Fabrile, di Antonio Petrini. Vi si trova questa ricetta per la tempra. “Altra tempra: per il ferro piglia unghie di bovi, e fanne sottilissima polvere e per ogni libra di essa metterai oncie tre di sale, ciò è di quello, che resta nel fondo delle barili di salumi e similmente ci metterai quattro oncie di fulligine fattane suttilissima polvere, e incorporerai ogni cosa con fiele di vacca, e sugo di rafano, e di cipolle, vi aggiungerai ancora della polvere fatta di cuoio abbruciato…e quando sarà infocato smorza nell’acqua fresca il ferro che sarà durissimo”. Date queste condizioni della metallurgia, una piastra piccola è senz’altro più recente di una piastra grande, a parità di fattura. Infine, sistemare tutti i componenti all’interno di una piastra di piccole dimensioni, tale da poterla applicare a un’arma realmente portatile, non era cosa agevole, e non lo fu per parecchi decenni del XVI secolo. A partire dalla metà del Seicento, i punzoni d’Armaiolo diventano più frequenti e le incisioni agevolano la datazione.

L’acciarino a ruota era costoso, complicato, poco sicuro nell’uso a cavallo. Non fu mai adottato sulle armi di un esercito né su molte armi civili, essendo ristretto a quelle da caccia. E, in seguito, alle pistole da tiro, armi prettamente individuali pur con l’eccezione di quelle di Graz. Per quanto l’invenzione avesse aperto una strada, si continuò a percorrere quella precedente. La piastra a ruota era delicata, composta da molti piccoli pezzi e non alla portata, per le riparazioni, di un semplice fabbro.

Basti pensare che ancora a metà del Seicento i ricchi borghesi che si potevano permettere di farsi ritrarre da Rembrandt, pittore di robuste pretese economiche, sono raffigurati nella Ronda di notte mentre uno di loro versa la polvere di un bossolo dentro la canna di un moschetto a miccia. Da esso si passò, specialmente per scopi militari, a un acciarino di tipo diverso, più semplice da costruire, più facile all’uso, più robusto e meno costoso: la batteria a Snaphaunce. Non per questo la ruota sarebbe caduta in disuso, anche se chi la usa quotidianamente fatica a riconoscerne l’origine. L’avrà immaginato, Leonardo, che senza volerlo aveva inventato l’accendino Bic?

Lazarino Cominazzo

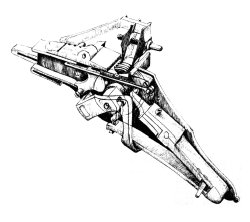

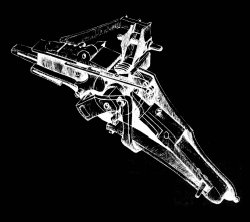

Il primo a dar fama alla famiglia fu Angelo Lazarino, che si firmava “Lazari Cominaz” e fu operativo tra gli ultimi anni del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. Suo figlio Lazaro, che si firmava “Lazarino Cominazo”, ma anche “Lazaro Lazarino Cominazo”, è l’autore delle canne della bella coppia di pistole qui raffigurate. Sino al 1700 i Cominazzo costruirono quasi esclusivamente canne, rinomate in tutto il mondo per la loro resistenza. Tuttavia la coppia di terzette qui fotografata, per via della qualità esecutiva e della mancanza di altre firme, fa pensare che l’opera di Lazaro Lazarino non sia stata circoscritta alle sole splendide canne. La comune identificazione dei loro prodotti era “Canne Lazzarine”, dal nome del capostipite.

Alcuni membri della famiglia si trasferirono altrove e gli ultimi lavoravano ancora, sebbene senza più l’antica fama e bravura, alla fine dell’Ottocento. La fama delle canne “lazzarine” era tale, specialmente all’estero, che esse furono contraffatte da armaioli di ogni parte d’Europa e marcate con diciture molto vicine all’originale, a volte addirittura uguali. Per via delle contraffazioni e delle varie firme dei componenti la famiglia, non è sempre agevole distinguere le canne autentiche. Tuttavia si considerano autentiche le canne con dorso filettato o quelle a più ordini. Un’altra caratteristica che fa propendere per l’autenticità è la presenza, all’inizio e alla fine della firma, di una sorta di asterisco a tre lobi.