Ungeachtet ihrer Unterbauten unterscheiden sich Walther P.38 und P1 in der Grundkonfiguration nicht voneinander. Bei beiden handelt es sich um Pistolen mit freistehendem Lauf. Zwar wirkt der sich positiv auf die Repetierfunktion aus, aber er hat negative Folgen für die Balance: Die Colt Government M 1911 und in ihrem Gefolge die Tokarew TT 30, die FN High Power M 1935 oder die Radom M 1935 kamen alle mit mündungslangem Verschlussgehäuse. Dessen Vorteil: Es machte die Waffe vorderlastiger, so dass sie im Schuss ruhiger in der Hand lag.

Insgesamt gilt: Im Vergleich zu den genannten Waffentypen wirkt die P.38/P1 vorn zu leicht; das Gros ihrer Masse ballt sich hinten und oben. Um es aber gleich klarzumachen: Mag sein, dass sich diese Balance bei dem ein oder anderen aufs Ergebnis auswirkt. Sicher stimmt es auch, dass sie auf heutige Schützen oft ungewohnt erscheint. Aber das liegt dann auch daran, dass Kurzwaffen mit mündungslangem Schlitten viel verbreiteter sind als solche mit freistehendem Lauf. Und insgesamt hängt die "Unausgewogenheit" als solches nicht im Mindesten mit der waffeneigenen Präzision zusammen. Wenn es an der haperte, dann lag das nur allzu oft an der Schießausbildung.

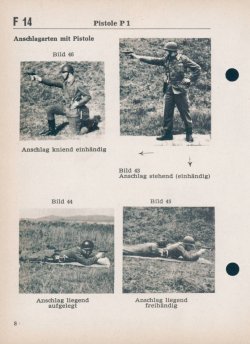

Die Schießausbildung mit der P.38 und P1:

Da die Pistole im Vergleich zu den anderen Waffensystemen eine weit nachgeordnete Rolle spielte, fiel auch das Training daran ziemlich spartanisch aus – sollte beim Bund ein Wehrdienstleistender damit einmal mehr als ein Päckchen Patronen verfeuert haben, dann war das viel. Allerdings ergab eine kleine Umfrage unter den "Gedienten" im Redaktions-Umfeld, dass dabei die Anschlaghaltung variierte:

- In den 1960ern musste man die Waffe noch mit einer Hand packen, so wie beim klassischen Scheibenanschlag.

- In den 1980er Jahren hingegen hatte sich ein zweihändiger Anschlag durchgesetzt.

- Und in den 1990ern kannte die Dienstvorschrift zwar noch den einhändigen Anschlag, aber so gut wie immer wurde die andere Variante gelehrt.

Die entsprach der Form, wie man sie von der Polizei-Schießausbildung kannte: breitbeinig stehend, die Pistole in beiden Händen haltend. Aber gleichgültig wie, oft war immer nur eine von beiden Varianten statthaft, der Soldat musste so schießen, wie es ihm der jeweilige Ausbilder anwies, Punkt. Wehe, der Rekrut wagte es, auf eine andere Anschlagart hinzuweisen. Die als Aufsichten tätigen Offz-Anwärter und Unteroffiziere wiederum kannten sich mit durchdachter und sinnvoller Pistolen-Schießausbildung nicht oder kaum aus. Mit der Folge, dass man stur die jeweilige Dienstvorschrift befolgte, dass viele Rekruten die Mannscheibe nicht trafen und dass man zahlreiche der Anfängerfehler und -fragen ignorierte, die nicht von der Vorschrift erfasst waren – und das waren so gut wie gar keine.

Viele Ergebnisse waren auch deswegen ungenügend, weil zumindest beim Bund oft der erste Schuss mit dem harten, verreißfreudigen Spannabzug abzugeben war, und die Ausbilder kaum richtig über die Wechselwirkung von hohem Auslösegewicht und schlechter Treffleistung Auskunft gaben, wenn sie denn überhaupt darüber Bescheid wussten.

Und zumindest in den Anfangszeiten der Bundeswehr kam es nur selten zu solch didaktischen Finessen, wie sie VISIER-Urgestein Hartmut Mrosek mit Blick auf seine Dienstzeit (1964-66) in der Kampfkompanie des Fallschirmjägerbataillons 262 in Bad Bergzabern beschreibt: "Bei uns wurde fast nie mit der P1 geschossen, also gab es miserable Resultate, wenn es mal soweit war. Viele schossen vor der Scheibe in den Dreck – Abzugsfehler wegen Durchreißens. Beidhändigen Anschlag gab es nicht, nur 'sportlich' mit einer Hand. Dann die Sensation: Der Kompaniechef traf mit seiner P1 zuverlässig einen Ziegelstein auf 25 m Distanz. Der Offizier gab auch sein Rezept weiter: abziehen, nicht reißen, sich vom Schuss überraschen lassen. Nachdem das bekannt geworden war, verbesserten sich die Ergebnisse schlagartig."

Wobei sich aber generell die Frage nach der beim Militär üblichen Pistolenschießausbildung stellt. Die vorgegebene Schussdistanz von 25 m war nicht neu, die gab es schon zu Kaisers Zeiten. Jedoch hatte diese statische Ausbildung mit ihren per Vorschrift genau definierten Bedingungen nie viel mit der Praxis zu tun: Im kriegerischen Fall der Fälle nutzte (und nutzt) der pistolenbewehrte Soldat seine Kurzwaffe zweifelsfrei zumeist auf viel kürzere Entfernungen.

Wie schon der Revolver galt (und gilt) auch die Selbstladepistole beim Militär als Feuerwaffe für Nahdistanzen. Sprich: Es ging (und geht) um Entfernungen von ein paar Schritten. Im Vergleich dazu war das Bw-Schießtraining mit nur dem Schuss auf scheibensportgerechte Distanzen von 25 m (und mehr) schlicht realitätsfern – und ein Rückschritt: Schon zu Reichswehrzeiten hatte man mit der P.08 auf Kurzdistanz Deutschüsse geübt. (Angemerkt sei, dass sich beim Bund um 2010 das Ausbildungskonzept ansatzweise gewandelt hat. Die Pistole hat nun einen ganz anderen einsatztaktischen Stellenwert: Sie wird querschnittlich geführt und ist fest als Back-up für jeden Soldaten eingeplant.)

Neben die Schießausbildung traten noch andere den Erfolg sabotierende Aspekte. So quälte sich der ein oder andere Rekrut in der Grundausbildung mit an Schultern und Armen viel zu eng sitzenden Uniformteilen der Kategorie "Passt!", die das Anheben der Arme und damit das Zielen arg erschwerten. Noch wichtiger: Der Schuss mit der P.38/P1 war für viele Soldaten der erste Kontakt mit einer Faustfeuerwaffe überhaupt. Und der war oft von wenig oder keinem Erfolg gekrönt. Es verband sich eine verfehlte und oft ungenügende Schießausbildung mit dem Frust über die Mängel beim eigenen Können. Als Ergebnis dieser Liaison entstand dann der Verriss über die an sich unpräzise Pistole.

Die Haltbarkeit von P.38 und P1:

Auch die "Lebensdauer" stand weithin in der Kritik. Und es ist nicht zu leugnen, sowohl die Kriegs-P.38 als auch die Bundeswehr-P1 haben ihre Schwachstellen – hier eine davon: Nach 3.000 bis 5.000 Schuss riss oft das Verschlussgehäuse auf der Höhe der Verriegelungs-Aussparung. Auch die P1-üblichen Alu-Griffstücke waren nicht auf mehr ausgelegt. Ja und? Aus einsatztaktischer Sicht reichte die auf 5.000 Schuss angedachte Haltbarkeit mehr als aus: Kaum ein normaler Soldat des 2. Weltkriegs hatte je die Gelegenheit, diese Menge an Pistolenpatronen zu verfeuern.

Auch bei der Bundeswehr fiel der so verursachte Verschleiß extrem niedrig aus. Denn die mit diesen Waffen ausgerüsteten Offiziere, Unteroffiziere, MG-Schützen, Panzerfaustträger und Sanitäter schossen damit nur sehr selten und dann abgezählt. Alles gemäß des altvertrauten Übungsslogans: "Fünf Schuss richtig übergeben – fünf Schuss richtig empfangen." Natürlich hatte bei der Konstruktion dieser Verteidigungsgeräte noch niemand an die hohen Schusszahlen gedacht, welche die Sportschützen heute erreichen. Angesichts des geringen Konsums hätten die Pistolen beim Militär somit sehr lange gehalten.

Das aber war in Wirklichkeit nicht so. Denn die lange Haltbarkeit hätte sich nur uneingeschränkt erreichen lassen, wenn jeder Bw-Soldat auch eine eigene Pistole geführt hätte. Stattdessen gab es in den Einheiten gemäß STAN (= standardisierte Ausrüstungsnachweisung) meist nur ein paar Stücke. Mit der Folge, dass diese wenigen vorhandenen Pistolen im Dauergebrauch der Ausbildung verschlissen wurden.

Denn gerade die Ausbildung nagte an der Haltbarkeit. Lange wurden die Pistolen übungshalber auf Zeit (Stoppuhr) zerlegt und zusammengebaut. Dabei flogen öfters die Schlitten nach vorn weg. Die Konsequenz: Die Schließfederführungsstangen schlugen die Widerlager vorn im weichen Alu-Griffstück aus, und die Federn wurden nicht mehr sicher im Griffstück gehalten. Überhaupt leierten beim Bund die Unterteile infolge des endlosen Zerlegens gern aus. Das erzeugte Ausschuss. Und zwar mitunter weit mehr als die Punkte, die allgemein als Schwachpunkte des Griffstücks gelten – nämlich die Verriegelungsschräge und die Aufprallfläche für den Entriegelungsbolzen. Alles in allem klassifiziert VISIER-Autor Hartmut Mrosek das miese Praxis-Image dieser Waffenfamilie als unverdient: "Wenn also die P.38/P1 beim Bund einen schlechten Ruf hatte, lag das vor allem am Unwissen der Ausbilder und an sinnlosen Schießvorschriften."

Diese Bildfolge zeigt die korrekte schießstandgerechte Übergabe einer geladenen P.38/P1 vom Ausbilder an den Auszubildenden:

Schießpraxis mit P.38 und P1

Der erste Hinweis von VISIER-Autor Wolfgang Finze betrifft jeden, der mit einer nicht modifizierten P.38 aus der militärischen Fertigung vor 1945 schießen will. Und der sich wundert, dass es mit der Treffpunktlage auf 25 m nicht klappen will: "Dazu sollte man wissen, dass es zu dieser Zeit Vorschrift war, Pistolen auf 50 Meter Fleckschuss anzuschießen." So kann die Pistole über 25 m wie beim sportlich üblichen Zielen ("Spiegel aufsitzend") nun nicht in die Zehn der Scheibe schießen.

Dafür braucht die Waffe ein niedrigeres Korn. Jedoch erfolgte seinerzeit die Anpassung der Trefferlage an die Vorgaben der Vorschrift über unterschiedlich hohe und linksseitig nummerierte Korne – die saßen (und sitzen) per Schwalbenschwanznut auf dem Mündungsring-Sockel: Der Austausch geht kinderleicht. Folglich bieten auf Ersatzteile spezialisierte Händler nach wie vor passende "front sights" unterschiedlicher Höhe an. Und damit sollte sich auch die Treffpunktlage flugs anpassen lassen.

Finze testete für diesen Artikel 2 technisch unveränderte P.38-Pistolen mit einer Reihe von Patronen (Magtech, Sellier & Bellot, Lapua und eine Handladung). Als erstes prüfte er eine nummerngleiche Walther von 1943 (Code ac 43): "Die Waffe schoss absolut störungsfrei, allerdings verursachte die mit 26,9 mm Gesamtlänge recht kurze Magtech-Patrone mit 95-Grains-Geschoss (JPS Flat) Probleme im Magazin. Spätestens nach dem 3. Schuss verkeilten sich die restlichen Patronen im Magazin. Die ebenfalls ausprobierte schwache Handladung mit 4,7 Grains Rottweil P804 und dem 124 Grains schweren Hornady-Hohlspitzgeschoss (JPS) markiert in etwa die untere Funktionsgrenze der P.38. Es wurden zwar alle Hülsen ausgeworfen. Allerdings lief der Schlitten gelegentlich nicht weit genug zurück und führte keine neue Patrone aus dem Magazin zu."

Zur Trefferleistung, von Finze als Bestwert von mindestens 2 Fünf-Schuss-Serien ermittelt: Die Pistole lieferte mit der genannten Handladung eine Gruppe von 46 mm und mit den 2 Magtech-Sorten eine von 54 mm (Geschoss: 115 Grains FMC) und 60 mm (Geschoss: 147 Grains JHP). Die zweite Testwaffe war ein Mix von Lauf/System Mauser (Byf 1944) und Walther-Griffstück (ac). Hier gab es mit der schweren 147-Grains-Magtech-Ladung sogar einen Spitzenwert von 34 mm.

Auch Hartmut Mrosek hat im Lauf von über 4 Jahrzehnten diverse P.38 und P1 ausprobiert. Zuerst seine Eindrücke zur Lebensdauer: "In den 1960er und 1970er Jahren habe ich sehr viel P.38 geschossen, durchweg mäßig geladene Munition mit Bleigeschoss. In dieser Zeit sind mir bei zwei P.38 (ac44/byf44) die Verschlüsse abgerissen – nicht durch Überladungen. Es handelte sich um Dauerbrüche nach zirka 3000 Schuss. Die Griffstücke zeigten keinen nennenswerten Verschleiß, die Läufe waren noch wie neu. Der Firma Walther (Ulm) war dieses Problem bekannt. Da wurden oft alte gegen neue (verstärkte) Verschlüsse ausgetauscht."

Und die P1? Mrosek prüfte das anhand eines unbenutzten Stücks, das er eingeschweißt mit Reservemagazin und Schussbild zum Test erhielt. Zwei dabei gewonnene Ergebnisse machen klar, dass man sich beim Beurteilen dieses Pistolentyps nicht an den eingangs zitierten flapsigen Soldatensprüchen orientieren sollte. Mrosek über die Abnutzung: "Nach ein paar hundert Schuss war kein Verschleiß am (mit Stahlbolzen verstärkten) Griffstück sichtbar." Und zur Präzision: "Die Waffe schoss ‚aus der Tüte‘ Fleck. Je nach Munition gab es bei aufgelegtem Schießen auf 25 m Distanz Zehner-Gruppen zwischen 60 und 120 mm: gut!" Dasselbe Urteil verdiente sich das Zielbild der Waffe, das aus einem breiten 3,5-mm-Korn und einer Kimme mit weißen Marken resultierte.

Und vorgespannt löste der Abzug bei einem Gewicht von ca. 2.200 g kratzfrei aus, um dann etwa einen Millimeter durchzufallen – auch daran gibt es für eine Militärpistole überhaupt nichts zu kritisieren, im Gegenteil. Zur Funktion: "Mit Rundkopfpatronen absolut zuverlässig. Teilmantelpatronen werden nicht immer sicher zugeführt. Der weiche Kopf verkeilt sich in der Rampe. Gelegentlich kriegt man im DSB-Anschlag eine Hülse ins Gesicht, was bei Wehrmachts-P.38 nie beobachtet wurde. Schwach geladene Patronen, die in alten P.38 anstandslos funktionieren, müssen von Hand repetiert werden."

Dafür gab es triftige Gründe, die alle mit einer der 2 wesentlichen P1-Verbesserungen zusammenhingen. Die eine bestand im stählernen Stabilisierungs-Querbolzen des Griffstücks, die andere – hier relevante – in einer Verbreiterung des Schlittens. Mrosek verglich die Gewichtswerte einer P1 (Beschuss: 9/1983) und einer P.38 (ac44). Ergebnis: Obwohl der Oldie mit 950 g deutlich mehr wog als der Youngtimer mit seinen 814 g, fiel dessen Schlitten mit 297 g schwerer aus als bei der P.38 mit ihren 270 g. Lauf und Riegel der P1 wogen mit 194 g etwa 14 g mehr als bei der P.38. Und der Griff zur Schieblehre ergab, dass die Wandstärke des P1-Verschlussgehäuses mit 3,1 mm um satte 0,6 mm höher ausfiel als bei der P.38. Selbst im Auswerferfenster lag die Wandhöhe mit 17 mm noch zwei mm über dem Wert der älteren Waffe. Der neue Verschluss ist also wesentlich stabiler als der alte. Die ersten P1 beim Bund hatten noch die schwächeren Schlitten. Die TDv von 6/1976 gab ein Waffengewicht (inklusive Magazin) von 800 g an. Und auf den in der Vorschrift enthaltenen Fotos sieht man eindeutig Schlitten mit geringerer Wandstärke.

Aus alldem ergibt sich ein Tipp: Wer regelmäßig schießen will, checke vorher den Schlitten, lasse im Zweifelsfall auch mal den Büchsenmacher nachsehen, ob nicht schon ein Haarriss vorliegt. Und: Bei älteren Stücken und dünneren Schlitten halte man die Ladungen schonend-moderat und verzichte auf Hartgeladenes (auch wenn die Waffen im Normalfall damit meist anstandslos arbeiten). Erfahrungsgemäß ist die Qualität vieler WK-Zwo-gefertigten Schlitten nicht das Ideale für sportintensiven Dauergebrauch. Wer auf Nummer Sicher gehen will: Man kann auf das P.38-Unterteil ein verstärktes P1-Oberteil montieren – das geht dank lehrenhaltiger Fertigung fast immer, ohne dass ein Fachmann nacharbeiten muss. Und allzu viel kostet das mit 150,- bis 200,- Euro für den anderen Schlitten auch nicht.

Abgesehen davon lässt sich sagen: An P.38 und P1 wurde auch lange nach ihrer Einführung noch gearbeitet, und zwar mit praxisbezogenem Sachverstand. Bei P.38/P1 handelt es sich um wenig munitionsfühlige, außerordentlich zuverlässig arbeitende Waffen. Rundkopf-Geschosse vorausgesetzt, funktionieren sie mit Hammer- wie Schlapplaborierungen, sehr zur Begeisterung tüftelfreudiger Wiederlader. Kegelstümpfe laufen dann gut, wenn die Patronengesamtlänge (PGL) auf die Waffe abgestimmt ist. Auch kann man bei diesen Pistolen die Treffpunktlage durch Driften und/oder Austauschen des Korns beeinflussen (ganz in Tradition zur P.08, aber anders als etwa bei einer Government-Pistole). Die Treffleistung wiederum ist für Militärpistolen ihrer Klasse hervorragend. Ja, mehr noch: Mit passendem "Futter" sorgen (gut erhaltene) Pistolen auch schon für erstklassige Schussbild-Durchmesser unter der 40-mm-Marke, wobei sich die Waffen am besten mit recht langsamen Treibladungsmitteln am ehesten auf Präzision trimmen lassen.

Alles in allem: Es gibt keinen Grund, bei der Suche nach einer ehemaligen Ordonnanz-Kurzwaffe für eine der entsprechenden Sportdisziplinen die P.38 oder P1 zu ignorieren – zumal man die Lage bei Angebot und Preis guten Gewissens hervorragend nennen kann. Und die Sache mit der Unausgewogenheit sollte den an historischem Flair interessierten Schützen erst recht anspornen ...

Dieser Artikel stammt aus dem VISIER Special 68 "Die Pistolenfamilie P.38 & P1", das Sie im VS Medien Shop für 9,50 Euro erwerben können.

Mehr zu den Unterschieden zwischen P.38 und P1 lesen Sie hier auf allshooters.com.